Lexikon

Kapitalismus

ZurückWas ist Kapitalismus?

Kapitalismus ist eine Wirtschaftsform, in der Menschen Geld verdienen, indem sie Waren oder Dienstleistungen verkaufen. Dabei gibt es meistens Unternehmer, die Firmen besitzen und Arbeiter, die für diese Unternehmer arbeiten. Ziel der Unternehmer ist es, Gewinn zu machen. Das nennt man auch Profit.

Im Kapitalismus gehört das, was man für die Herstellung von Waren braucht – also Produktionsmittel wie Maschinen, Werkzeuge oder Rohstoffe – einzelnen Personen oder Firmen. Man sagt: Die Produktionsmittel sind privat. Das klingt einfach, doch was genau, bedeutet dies nun konkret?

Ein Beispiel aus deinem Alltag

Stell dir vor, du willst einen Schlitten bauen. Deine Freunde helfen dir, aber du stellst alles zur Verfügung: das Holz, die Werkzeuge, den Platz. Du entscheidest, wie der Schlitten aussieht, baust ihn zusammen mit deinen Freunden und verkaufst ihn danach. Du bekommst das meiste Geld dafür, deine Freunde nur eine kleine Belohnung.

Wenn der Schlitten nicht verkauft wird, verlierst nur du Geld – du trägst das Risiko, aber bekommst auch den Gewinn. In diesem Beispiel bist du der Kapitalist, und deine Freunde sind die Arbeiter. Das ist vereinfacht, aber so funktioniert Kapitalismus im Grundprinzip.

Was ist also ein Unternehmer?

Die Unternehmer besitzen die Produktionsmittel. So wie du alle Werkzeuge usw. für den Schlitten dein Eigen nennen konntest. Er entscheidet auch, was genau mit diesen Produktionsmitteln passiert, wie viele und welche Produkte damit hergestellt werden und wer diese Produkte am Ende zu welchem Preis genau abnimmt.

Ein Unternehmer kann übrigens eine einzelne Person sein, aber auch mehrere Personen, die sich zu einer "Gesellschaft" zusammenschließen. Die meisten Unternehmer haben es sich zum Ziel gesetzt, möglichst viel Geld zu verdienen. Die Produktionsmittel sind privat, der Markt richtet sich nach Angebot und Nachfrage. Wollen viele Leute also Schlitten kaufen, dann bekommt der Unternehmer einen guten Preis, sind es nur wenige, bleibt er auf seinen Schlitten sitzen.

Was hat der Kapitalismus mit der Industriellen Revolution zu tun?

Die Industrielle Revolution war eine Zeit im 18. und 19. Jahrhundert, in der viele neue Maschinen und Fabriken entstanden. Statt Dinge von Hand herzustellen, wurde nun vieles in großen Mengen produziert – mit Hilfe von Maschinen und vielen Arbeitern.

Diese Zeit war auch die Blütezeit des Hochkapitalismus. Das bedeutet:

→ Die Unternehmer, also die Kapitalisten, besaßen die Fabriken und Maschinen.

→ Sie verdienten viel Geld, indem sie Waren herstellten und verkauften.

→ Die Arbeiter bekamen aber oft nur sehr wenig Lohn.

Viele Menschen mussten sehr hart arbeiten, wurden dabei nicht geschützt und hatten kaum Rechte. Sie lebten in Armut und konnten ihre Familien oft kaum versorgen. Während die Fabrikbesitzer immer reicher wurden, blieben die Arbeiter arm.

Das fanden viele ungerecht. Kritiker des Kapitalismus sagten, dass es den Unternehmern nur um Gewinn und Wachstum ging – und nicht um die Menschen. Diejenigen, die die Produkte herstellten, wurden ausgebeutet und schlecht entlohnt.

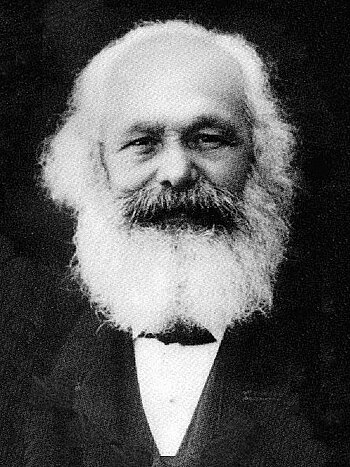

Ein besonders bekannter Kritiker war Karl Marx. Er war ein Denker und Philosoph, der gemeinsam mit Friedrich Engels überlegte, wie man die Lage der Arbeiter verbessern könnte. Sie forderten mehr Gerechtigkeit und eine Gesellschaft ohne Ausbeutung.

Kritik am Kapitalismus: Was sagte Karl Marx?

Dieser Karl Marx war ein berühmter Denker und Kritiker des Kapitalismus. Er meinte:

- Die Produktionsmittel sollten allen gehören

- Der Gewinn sollte gerecht verteilt werden

- Es sollte keine Klassen mehr geben – also keine Trennung zwischen Arm und Reich

Marx wollte eine sogenannte klassenlose Gesellschaft, in der niemand andere ausbeutet.

Im Kapitalismus gibt es meist zwei Gruppen:

- Die Kapitalisten, denen Firmen, Maschinen und Geld gehören

- Die Arbeiter, die für Lohn arbeiten, aber wenig besitzen

Eine klassenlose Gesellschaft bedeutet: Es gibt keine Trennung zwischen diesen Gruppen mehr. Alle besitzen gemeinsam, alle entscheiden gemeinsam – und teilen den Gewinn. Auch das Risiko wird gemeinsam getragen.

Das klingt gerecht, oder? Bleiben wir beim Beispiel des Schlittens, da hätten alle letztlich die Werkzeuge, das Holz, die Schrauben und was man sonst noch so braucht, gemeinsam zahlen müssen und die Produktionsmittel hätten damit auch allen gehört. Am Ende hättet ihr gemeinsam den Schlitten verkauft und den Gewinn untereinander geteilt. Wäre der Schlitten nicht verkauft worden, dann hätten alle in die Röhre geguckt.

Und wie ging es nun weiter mit dem Kapitalismus?

Mit der Zeit erkannte man, dass sich etwas ändern musste. Es kam zu wichtigen Reformen:

- Gewerkschaften entstanden. Sie setzten sich für die Rechte der Arbeiter ein, forderten bessere Löhne, kürzere Arbeitszeiten und mehr Schutz.

- Auch der Staat griff ein: Es wurden Gesetze eingeführt, um ungerechte Arbeitsbedingungen zu verbessern.

- Gleichzeitig entstand eine Gegenbewegung zum Kapitalismus: der Kommunismus. Er wollte eine Gesellschaft ohne Ausbeutung – ganz so, wie es sich Karl Marx vorgestellt hatte. In der Realität wurde der Kommunismus aber oft anders umgesetzt als gedacht.

Ist Kapitalismus “gut oder böse”?

Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten, denn es gibt unterschiedliche Meinungen dazu.

- Befürworter sagen:

Ein freier Markt und Wettbewerb sorgen dafür, dass sich Unternehmen anstrengen, gute Produkte herstellen und sich weiterentwickeln. - Kritiker sagen:

Wenn nur noch der Profit zählt, bleiben Menschen, Umwelt und Gerechtigkeit auf der Strecke. Viele würden ausgebeutet, während einige wenige immer reicher werden.

Heute gibt es viele Formen von Kapitalismus – in Demokratien ebenso wie in Diktaturen. Der Kapitalismus von heute ist anders als zur Zeit der Industriellen Revolution: Es gibt mehr Regeln, mehr Schutz für Arbeiter und Arbeiterinnen, aber auch neue Probleme – zum Beispiel durch die Globalisierung.

Wie so oft liegt die Wahrheit vielleicht irgendwo in der Mitte. Konkurrenz kann auch positiv sein: Du willst den besten Schlitten bauen, nicht irgendeinen – das ist ein Anreiz, dich anzustrengen. Doch es muss fair bleiben.

Übrigens: Karl Marx wollte am liebsten eine Gesellschaft ganz ohne Staat – in der die Menschen gemeinsam und ohne Herrschaft entscheiden.

Warum der Kapitalismus nicht immer gerecht ist

Problematisch wird es, wenn sich im Kapitalismus alles nur um Gewinn dreht – und dabei Menschen, Umwelt und Gesellschaft vernachlässigt werden. Wenn nur wenige vom Reichtum profitieren, während viele leer ausgehen, ist das nicht gerecht.

Deshalb versuchen viele Staaten heute, den Kapitalismus zu begrenzen und zu steuern – das nennt man auch „den Kapitalismus zügeln“. Es sollen Regeln gelten, die mehr Gerechtigkeit schaffen, die Arbeiter schützen und die Umwelt erhalten. Kritiker des Kapitalismus meinen allerdings, dass dies nicht funktioniert.

Und es gelingt nicht immer. Die Kluft zwischen arm und reich wächst in vielen Ländern – auch in den reichen. Und viele Menschen leiden weiter unter unfairen Bedingungen.

Kapitalismus und Globalisierung

Heute wird der Begriff Kapitalismus oft mit Globalisierung verbunden. Das bedeutet:

- Firmen produzieren dort, wo es am billigsten ist.

- Produkte werden rund um die Welt verkauft.

- Entscheidungen in einem Land können Auswirkungen auf Menschen auf der ganzen Welt haben.

- ökologischer Schutz ist nicht wichtig - der Gewinn entscheidet

Auch das bringt neue Probleme: Konkurrenzdruck, Jobverluste in manchen Ländern, ungerechte Löhne in anderen.

Und was bedeutet das für uns?

Kapitalismus ist nicht nur gut oder nur schlecht. Es kommt darauf an, wie fair er gestaltet wird. Wenn es klare Regeln gibt, gute Löhne gezahlt werden und Umwelt und Menschenrechte beachtet werden, kann Kapitalismus gerecht sein. Aber ohne Regeln kann er viele Probleme verursachen – für einzelne Menschen und für die ganze Welt.